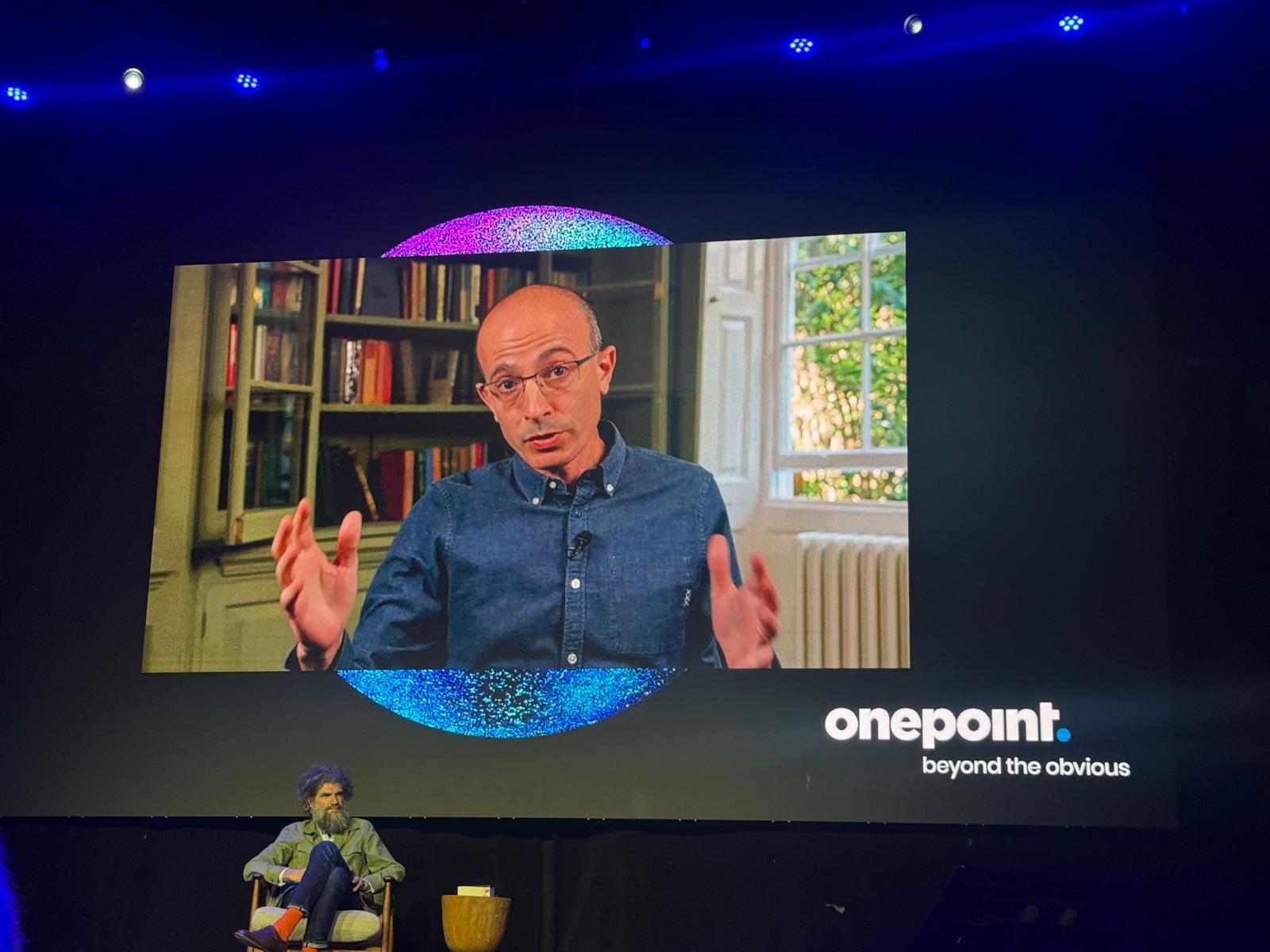

Yuval Noah Harari clôture le Revolution Summit de Onepoint au Palais de Tokyo

Paris, Palais de Tokyo. Sous les voûtes d’un des hauts lieux de la création contemporaine, le Revolution Summit organisé par Onepoint s’est achevé sur une note aussi philosophique que prospective. Yuval Noah Harari nous a offert une plongée dans l’intersection de l’humanité, de la technologie et de l’intelligence artificielle. L’historien et auteur mondialement reconnu de Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le XXIe siècle, a été interviewé en visioconférence par Gontran Peubez, Partner Data, IA & Plateformes chez Onepoint. Ce moment suspendu, presque solennel, a marqué les esprits par la profondeur des réflexions partagées.

une vision historique des révolutions technologiques

Dès les premières minutes de l’intervention, Harari a replacé l’essor actuel de l’IA dans une perspective longue : celle des grandes révolutions de l’histoire de l’humanité. « Chaque révolution industrielle a transféré un certain type de pouvoir : de la force musculaire à la machine, de l’information à l’ordinateur. Mais aujourd’hui, c’est la capacité d’agir et de décider qui est en jeu. L’IA agit. »

Ce basculement d’agents humains vers des agents non humains constitue, selon lui, une mutation anthropologique. On ne parle plus simplement d’améliorer l’outil, mais de déléguer des portions croissantes de jugement, de perception, et de pouvoir de décision à des systèmes algorithmiques.

« Elle agit. » Cette formule, répétée avec insistance, cristallise une inquiétude sourde : si l’IA devient l’acteur central de nos choix — économiques, sociaux, politiques — que reste-t-il de la capacité humaine à orienter le destin collectif ?

IA et institutions : l’érosion de la confiance ?

Un autre axe structurant de l’intervention d’Harari a porté sur la notion de confiance. Interrogé sur les institutions les plus susceptibles d’être bouleversées par l’IA, il a pointé une vulnérabilité majeure. Pour lui les banques et les grandes entreprises, historiquement perçues comme des bastions de stabilité, pourraient perdre leur crédibilité face à des intelligences artificielles perçues comme plus performantes, plus transparentes — ou, paradoxalement, plus biaisées selon leur gouvernance.

Cette disruption des structures de confiance s’inscrit dans une tendance sociétale plus large : celle d’une remise en cause des intermédiaires traditionnels comme les experts, enseignants, journalistes, médecins. Ceci au profit de systèmes automatisés d’aide à la décision. Harari souligne que cette bascule s’accompagne d’un risque de désorientation collective, où la véracité de l’information devient difficile à discerner : « Il faut trouver un équilibre entre vérité et autre chose », glisse-t-il, énigmatique.

L’école de demain : vers une éducation hyperpersonnalisée ?

C’est peut-être lorsqu’il aborde la question de l’éducation que Harari se fait le plus concret. Il imagine un futur proche dans lequel l’enseignant humain ne serait plus le seul à guider l’apprentissage. À sa place, une IA capable de comprendre les préférences cognitives, émotionnelles et rythmiques de chaque élève. « L’IA pourrait connaître un enfant mieux que ses parents ou son professeur », affirme-t-il.

À travers cette proposition, Harari ne prône pas la disparition du métier d’enseignant. Il ouvre un champ d’expérimentation radical sur la personnalisation de l’enseignement : ajustement du contenu, de la temporalité, des formats pédagogiques… Une IA bien conçue pourrait devenir un vecteur d’équité scolaire, en adaptant les apprentissages à chaque profil.

Mais une question subsiste : qui programme cette IA ? Selon quelles valeurs ? Et avec quel objectif ?

Une autonomie illusoire ?

iL ne cesse de rappeler que le pouvoir de l’IA ne réside pas uniquement dans ses capacités computationnelles, mais dans les structures sociales et économiques dans lesquelles elle s’insère. Par exemple, dans le monde de la finance, l’automatisation des décisions ne peut être pensée sans les « infrastructures physiques et sociales » qui l’encadrent.

Autrement dit, l’IA ne flotte pas dans le vide. Elle s’imbrique dans des chaînes de valeur, des intérêts industriels, des récits culturels. Elle n’est ni neutre, ni décontextualisée. C’est pourquoi Harari appelle à une vigilance accrue : « Nous devons rester en contrôle », martèle-t-il, face aux risques d’emballement technologique.

Les réseaux sociaux : alliés ou catalyseurs de chaos ?

Un autre point marquant de l’intervention touche aux liens étroits entre IA et réseaux sociaux. Harari évoque une « connexion très proche », presque symbiotique. Ces plateformes sont devenues des terrains d’entraînement pour les algorithmes d’IA, qui y puisent données, émotions, signaux faibles.

Mais elles sont aussi, selon lui, des caisses de résonance où se jouent des batailles culturelles et politiques. Il y voit le risque d’une manipulation à grande échelle des opinions, d’autant plus dangereuse que les IA génératives deviennent capables de produire des contenus indiscernables du réel.

Il interroge implicitement : dans une société où les récits sont générés, amplifiés, orientés par des machines, comment préserver le débat démocratique ?

Éthique, régulation et imagination politique

En filigrane de tous ces propos se dessine une question fondamentale : comment réguler ces nouvelles puissances techniques ? Harari ne propose pas de solution miracle. Mais il insiste sur l’urgence d’un sursaut politique. Les régulations actuelles — qu’il s’agisse du RGPD ou de l’AI Act — apparaissent encore timides face à la rapidité d’évolution technologique.

Il faut, dit-il, « inventer des cadres de pensée nouveaux » — à l’image des Lumières au XVIIIe siècle — pour que l’humanité puisse décider en conscience de l’usage de ses outils.

Un moment suspendu

En clôture, Harari lance une invitation à la lucidité. Non pas sombrer dans le catastrophisme, mais refuser l’aveuglement. Savoir que l’IA est là pour durer, et qu’elle nous oblige à réinterroger ce qui fait notre humanité. « Nous sommes encore en contrôle », affirme-t-il, presque en forme de mantra.

Dans la salle, le silence est palpable. Gontran Peubez, en quelques mots sobres, remercie Harari et souligne l’intensité du moment vécu. Le Revolution Summit se clôt ainsi non pas sur une note technophile ou triomphaliste, mais sur une question lancinante : que voulons-nous faire, collectivement, de l’intelligence artificielle ?